6月18日,bw必威西汉姆联官网潘德荣教授、张晓林教授、李似珍教授,bw必威西汉姆联官网党委副书记、中国智慧研究院哲学教育研修中心副主任武娟,博士研究生谷龙、Rory O’Neill、羊毛措,硕士研究生谢文君、陈惠婷等应邀参加“中华关学中国行”系列活动之七“中华关学与德行诠释学高峰论坛”活动。

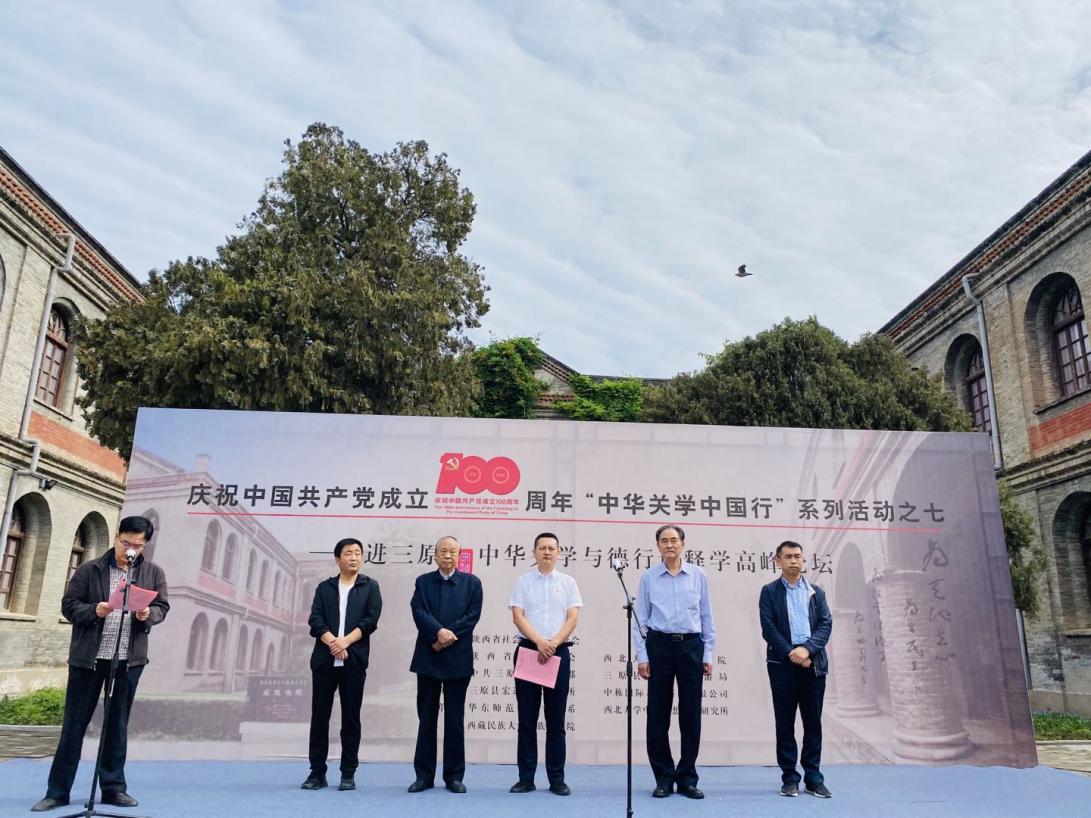

上午9时,论坛开幕式在三原县宏道书院举行。陕西省孔子学会、西北大学关学研究院对宏道书院进行授牌与捐赠。bw必威西汉姆联官网师生参加了开幕式,并参观了宏道书院,了解了书院的历史演进与文化传承。

宏道书院由明代王恕、王承裕父子于1494年创办,是三原县四大书院之一,是当下县内的重要文化象征。“宏道”原称“弘道”,取意“弘扬光大圣贤之道”,自创办以来继承和发扬关学“崇实尚信,经世治国”“标守儒学,躬行礼教”的传统学风,实行“博学、审问、慎思、明辨、笃行”的教学方法,是关学尤其是三原学派的重要代表。明清时期,宏道书院培养出了许多理学名儒,不仅继承并创造性发展了关学思想。清末,书院提倡新学,培养了一批不同行业的重要人才,如于右任、李仪祉、张季鸾、吴宓、张奚若等等,为中国革命与现代化贡献了重要力量。

上午10时,论坛正式开始。与会学者做了主题发言并进行了深入而广泛的交流。潘德荣教授介绍了“德行诠释学”的基本内涵并分享了构思“德行诠释学”的思想历程。在中国,哲学诠释学的影响很大,方法论诠释学所受重视不够。德行诠释学是从存在论到方法论的返回,结合了西学传统与中学传统,特别重视当代问题意识与实践活动。

张晓林教授从诠释学的角度出发,分析了利玛窦等传教士对中国传统典籍的诠释及其意义。李似珍教授从其所整理的《关学文库》之《南大吉集》谈起,分析了关学发展中的心学元素,论及了其与德行诠释学的相关之处。陕西师范大学刘学智教授介绍了三原学派的基本情况,并分析了三原学派在关学历史上的重要地位及其原因。西北大学魏冬教授探讨了张载《正蒙》的诠释理念与方法;刘宗镐教授分析了关学与德行诠释学的关联,强调了关学穷经致用的特点。西藏民族大学索南才让教授分析了关学与德行诠释学结合的可能性及其意义;徐东明教授从诠释学的角度探讨了荀子的荣辱观与义的思想;杨胜利教授指出三原县文化符号丰富,可以从符号诠释与象征诠释的角度加大研究。西安文理学院王美凤教授提出了“三原之学”的概念,指出了其崇尚力学的特点,并分析了其从程朱之学到心学的发展进程。上海古籍出版社罗颢先生指出对关学的研究还有很大空间,对关学的深入研究有着重要价值。

“中华关学与德行诠释学高峰论坛”既体现了地域性文化精神,又表现了国际视野,体现了学者们的深厚学养与当代关怀。立足于传统与当代的双重视野,本次论坛努力阐发传统文化的当代意义,并基于当代现实问题重思传统文化,两者相互交织、相互碰撞,引发了许多有意义的新见与新思。

谢文君感言:

宏道书院的建立首先开创了明代关中地区的书院讲学之风,为关学的发展提供了稳定的物质基础。黄宗羲在《明儒学案》中称:“王恕、王承裕、马理为三原之学,其门下多以气节著。”经过随行老师的介绍,了解到宏道书院在陕西教育中的重要地位,成为关中理学“三原学派”的发源地。宏道书院创办者王恕、王承裕父子的讲学以经学为主,但其解经并不拘泥于程朱的传注,而是强调体认躬行,发扬民族气节,与潘德荣老师德行诠释学中以“实践智慧”为基础,以“德行”为核心,以人文教化为目的的特点相契合,因此在这里举办“中华关学与德行诠释学”高峰论坛,具有特别的意义。这次关学中国行活动让我印象很深刻,深刻体会到关学生长的这片土地丰厚的文化底蕴,希望未来关学能走出历史,走向未来,走出中国,走向世界。

陈惠婷感言:

“关学”和“德行诠释学”是两种不同类型的理论体系。前者作为儒家的重要学派之一,是一种整全性的,有融贯的世界观和伦理观,也有相应的道德价值的内容;而后者是作为一种方法论体系的,更侧重工具性的理论。但是在关学当中,对经典的诠释是其理论阐发的主要渠道,一种其独特的诠释观和方法论将会成为其理论构建时,至少是相当重要的影响作用,因此,这种诠释观和方法论因此也会成为其理论体系中,区别于其它儒学分支的重要内容。而在“德行诠释学”中,实践关照成为诠释过程中重要的参考方向,而由德行构成的伦理指向成为区别出更好诠释的判断标准。由此可见,德行诠释学可以为关学的理论构建提供方法论指示;而反过来,关学的伦理道德内涵可以启发和补充德行诠释学中,作为判断标准的所谓“伦理指向”。这可谓是互相补充,也是关学和德行诠释学“交锋”在理论上的重要价值。

Rory O’Neill感言:

这次论坛会是我第一次接触“德行诠释学”这一概念,很受启发。在今天的演讲,潘德荣教授强调“德行”两个字要放在一起理解。翻译成西文的话,不应“德”和“行”两个字分开理解。两个字一起翻译,英文当中就没有合适的一个词,所以潘教授更愿意用希腊语的arete或德语的Tuegend翻译。潘教授这样诠释对我而言很有启发:“德行”不能分开翻译是因为它离不开“行”,德的呈现就在于实践。最有价值的诠释方式就是实践,德行诠释作为方法助于避开冯友兰先生所说的“陈腐的哲学家,关在书房里,坐在靠椅中,处于人生之外”。这两天和老师们、同学们一起出来,我发现中国哲学研究者在平日行为的伦理就是中国哲学伦理哲学的呈现。

文/王晋卿

图/谷龙

Betway必威主页

Betway必威主页 校内链接

校内链接 校外链接

校外链接 校内邮箱

校内邮箱